Zwang und Opposition in Dietfurt

Als der «Beobachter» die Geschichte vor einem Jahr publik machte, war der Aufschrei gross: Der Waffenfabrikant und Nazifreund Emil G. Bührle hat in seiner Textilfabrik im Toggenburg Zwangsarbeiterinnen beschäftigt – viele davon minderjährig. Eine Augenzeugin berichtete im «Beobachter» über die Zustände in den 1950er-Jahren. Das passt gut ins weithin kultivierte Bild des raffgierigen Fabrikanten, der sich scheinbar ohne jeglichen moralischen Kompass allein dem Profit verschrieben hatte.

Mit millionenschweren Verkäufen seiner Oerlikon-Kanonen an die Wehrmacht befeuerte Bührle den Zweiten Weltkrieg. 1941 knöpfte er über einen Strohmann der jüdischen Unternehmerfamilie Wolf, die vor dem Nazi-Regime geflohen war, unter anderem die Spinnerei und Weberei Dietfurt A.-G. mit Standorten in Dietfurt, Bütschwil und St.Georgen zu einem Spottpreis ab.

Die skandalösen Arbeitsbedingungen in Dietfurt allein dem umstrittenen Waffenhändler anzulasten, greift aber zu kurz. Die Arbeiter:innenschaft der Spinnerei und Weberei Dietfurt hatte sich schon zwei Dekaden vor Bührles Übernahme gewerkschaftlich organisiert und gegen die Arbeitsbedingungen im Wolf-Konzern opponiert. Und das Jugendheim, das der Fabrik angeschlossen war und von Ingenbohler Ordensschwestern als «Fabrikkloster» geführt wurde, wurde bereits anfangs der 1860-Jahre durch das Unternehmen installiert.

Über die Frühphase dieses Heims ist bisher nicht sehr viel bekannt. Ageng Winata hat in ihrer Lizarbeit Arbeiterinnenheime im Kanton St.Gallen an der Uni Zürich ein paar Angaben dazu gemacht. So wurde das Marienheim in Dietfurt vermutlich 1864 gegründet und war damit im Kanton die erste Arbeitserziehungsanstalt, die direkt einem Industriebetrieb angeschlossen war. Zweitälteste Institution dieser Art war das Heim in Ziegelbrücke, das aber nach dem Weberei-Brand nach Schwyz übersiedelte. 1869 kam das Mädchenasyl Sitterthal-Bruggen dazu, das zur Flachsspinnerei im Sittertobel gehörte. Bereits seit 1857 bestand auch im Ausserrhodischen Trogen die Zellweger’sche Web- und Erziehungsanstalt.

Schweizweit gab es um 1910 mindestens 57 Arbeiterinnenheime, die meisten davon wurden ab 1890 gegründet, als die Industrie nach billigen Arbeitskräften lechzte. Allein für den Kanton St.Gallen listet Winata 24 solcher Anstalten auf, die mehrheitlich in direktem Zusammenhang mit der Textilindustrie standen.

Seegrasmatratzen und Milch im Überfluss

In Dietfurt waren im ausgehenden 19. Jahrhundert gemäss einer zeitgenössischen Erhebung rund 85 katholische, meist arme und «von ihren Eltern verwahrloste» Knaben und Mädchen aus St.Gallen und den umliegenden Kantonen untergebracht. Schon damals bildeten die Mädchen die überwiegende Mehrheit. Ab 1900 rekrutierten St.Galler Textilfabriken aufgrund mangelnder billiger Arbeitskräfte immer mehr ausserkantonale und ausländische Arbeiterinnen. Das galt auch für Dietfurt: Im 20. Jahrhundert waren im Marienheim keine Knaben mehr untergebracht, sondern ausschliesslich Mädchen und junge Frauen aus den umliegenden Kantonen oder aus Italien.

Ihr Alter beim Eintritt betrug zwischen 13 und 18 Jahren und ihr Vertrag dauerte für gewöhnlich zweieinhalb Jahre. Zumindest auf dem Papier scheint das Recht bestanden zu haben, dass der Aufenthalt «vom Kinde auf vier Wochen gekündet werden» konnte. Ob und nach welchem Recht die einweisenden Behörden dort Kinder zurückhielten, ist nicht bekannt. Zumindest gab das Marienheim in der Umfrage von 1878 dazu keine Auskunft.

Die Jugendlichen arbeiteten zur Zeit der Untersuchung zwölf Stunden am Tag in der Baumwollspinnerei. Tagwacht war um 5:15 Uhr. Bis zum 15. Altersjahr erhielten sie nach dem Abendessen eine Stunde Ergänzungsunterricht, ansonsten keine weitere schulische oder berufliche Ausbildung. Über Spiel, Erholung und «Freudenanlässe» hat das Heim in erwähnter Erhebung – im Gegensatz zu den anderen befragten Anstalten – keine Angaben gemacht. Nur am Sonntag billigten die Ordensschwestern vor und nach dem Besuch der Messe «Lecture, Spiel, Gesang etc.».

Zu essen gab es Maisgriess, Kartoffeln, Fleisch, Gerste und «Milch im Überfluss». Detaillierte Mengenangaben wurden nicht gemacht. Die Kinder schliefen auf harten Seegrasmatratzen. Besuche bei Verwandten waren ihnen theoretisch ein- bis zweimal jährlich gestattet. Die Anstalt beschrieb die Beziehung ihrer «Zöglinge» zu deren Eltern als «je nach der sittlichen Beschaffenheit der Eltern fördernd oder störend». Die meisten hätten «viel Anhänglichkeit an die Anstalt» gezeigt, wurde versichert.

Das Marienheim am alten Standort direkt neben der Spinnerei in Dietfurt. (Bild: Alfred Lichtensteiger, Museumsgesellschaft Bütschwil)

Die Ingenbohler Schwestern folgten den Heimgrundsätzen, den «fremden hier arbeitenden Kindern ein rechtes Vaterhaus» zu sein, ihnen ihr «Auskommen zu erleichtern und durch weise Sparsamkeit die Anschaffung anständiger Kleidung und etwelche Ersparnisse zu ermöglichen». Eine Aufsichtsbehörde gab es nicht. Die Firma hatte die volle Kontrolle über das Heim. Gemäss Reglement von 1864 wurde das Kostgeld nach dem Verdienst der Kinder graduiert berechnet: 50 Rappen bei weniger als 1 Franken Tageseinkommen, 55 Rappen bei 1 Franken, 60 Rappen bei über 1 Franken, 70 Rappen bei über 1.50 Franken. Den nichtschulpflichtigen Kindern unter 15 Jahren wurde ein Nachlass von 5 Rappen gewährt. Im Kostgeld inbegriffen seien Logis, Wäsche, Licht und Kleiderflicken gewesen. Die Überschüsse sollten in der Sparkasse angelegt werden.

Ausbeuterische «Armenerziehung»

Die Realitäten sahen wohl anders aus, wie die Berichte der Augenzeugin aus den 1950er-Jahren im «Beobachter» nahelegen. Es gibt wenig Grund zur Annahme, dass es in den Jahrzehnten davor besser war. Weit weg von der Kantonshauptstadt und dem Zugriff der Fürsorgebehörden bestimmten der Fabrikherr und die Schwester Vorsteherin über das Schicksal der Heimkinder. Gerade auch, was die Finanzen betraf. Es gelang den Internierten wohl in den allerwenigsten Fällen, so etwas wie eine Ersparnis aufzubauen. Das Zurückhalten der Gelder war eine von vielen Disziplinarmassnahmen, um ihnen die vorgehaltene Liederlichkeit und Widerspenstigkeit auszutreiben. Die Kinder und Jugendlichen waren finanziell und überhaupt der Willkür der Leitung ausgeliefert.

Für die Fabrikherren war das natürlich ein gutes Geschäft. Der Heimbetrieb war günstig, weil sich die Insass:innen mit ihrer Arbeitskraft daran beteiligten. Die 85 selten voll ausbezahlten Tageslöhne waren ein Klacks gegenüber dem, was die Fabrik ihren regulären Arbeiter:innen entrichtete. Aber auch jene Löhne lagen in der Regel weit unter dem regionalen Branchen-Durchschnitt. Angebliche Wohltätigkeit und «Armenerziehung» legitimierte die Ausbeutung der Heimkinder.

1878, als die Heim-Umfrage publiziert wurde, trat auch das politisch hart umkämpfte eidgenössische Fabrikgesetz in Kraft. Es bedeutete den ersten Eingriff der öffentlichen Hand in die innere Ordnung der Fabrik, die bislang exklusiv zum Privatbereich der Unternehmer zählte. Es setzte den Normalarbeitstag auf elf Stunden und die Samstagsarbeit auf zehn Stunden fest, regelte die Haftpflicht der Unternehmer und schützte besonders die Interessen der arbeitenden Frauen und Kinder. Zumindest in der Theorie. Der allgemeine Wandel in der Unternehmenskultur dauerte in der Schweiz noch Jahrzehnte.

Inwiefern sich das Fabrikgesetz auf die Situation der internierten Kinder und Jugendlichen in Dietfurt auswirkte, ist schwierig abzuschätzen. Dass die Fabrik in der Untersuchung keine öffentlichen Beiträge zur Deckung der Heimkosten auswies, lässt vermuten, dass auch die behördliche Kontrolle über das Heim und die Arbeit seiner Bewohner:innen im besten Fall marginal ausfiel. Entsprechend dürfte sich die volle Verfügungsgewalt der Fabrikdirektoren noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein erstreckt haben, möglicherweise bis zur Schliessung des Marienheims 1968.

Unter der Knute des Wolf-Konzerns

Für solche Vermutungen sprechen auch Protokolle der Sektion Lichtensteig-Dietfurt des Textilarbeiterverbands aus den Jahren 1919 bis 1948, die zwar mehr oder weniger ausführlich über Lohnbewegungen, Ferienforderungen und den Streik von 1931 berichten, das der Fabrik zugehörige Marienheim aber unerwähnt lassen. Auch im ersten Gesamtarbeitsvertrag, der für die Spinnerei Dietfurt 1948 – damals bereits in Bührle-Besitz – ausgehandelt wurde, blieben die Heiminsassinnen stillschweigend ausgeklammert. Faktisch gehörten sie damit zum Fabrikinventar und verfügten über keinerlei Arbeitsrechte.

Vor allem in den 1920er- und 30er-Jahren war es in Dietfurt zu Arbeitskämpfen gekommen. Insgesamt sieben Mal mussten die St.Galler Kantonsbehörden in dieser Phase einschreiten. Zweimal zwang der Regierungsrat persönlich die Fabrikleitung an den Verhandlungstisch, und sogar der Bischof intervenierte während der Konflikte 1931 im Sinne der Streikenden.

Der St.Galler Bischof Alois Scheiwiler (1872-1938) unterstützte den Streik in Dietfurt und Bütschwil 1931.

Gegründet wurde die Toggenburger Textilarbeiter-Sektion 1919 in Lichtensteig von Arbeiter:innen der dortigen Feinweberei und der Schifflistickerei der Gebrüder Leemann. In der Regel war mindestens eine Frau, meistens aber mehrere, im Vorstand vertreten. Spätestens 1923 hatten sich auch knapp drei Dutzend Spinnerei- und Webereiarbeiter:innen aus Dietfurt und Bütschwil der Sektion angeschlossen. Das Gros ihrer Arbeiter:innenschaft war hingegen in der christlich-sozialen Gewerkschaft organisiert, von der bisher allerdings kein Archivmaterial aufgetaucht ist.

An der ersten gewerkschafts-übergreifenden Betriebsversammlung vom 29. August 1923 fanden sich etwa 250 Personen im «Schäfli» in Bütschwil ein. Gefordert wurde eine Lohnerhöhung von 20 Prozent, die Abschaffung der Schichtenzeit, eine Rückkehr zur 48-Stunden-Woche und eine Woche bezahlte Ferien, wie es die meisten Textilbetriebe in der Schweiz bereits eingeführt hatten. Die Zentralsekretäre der Christlich-Sozialen und des freien Textilarbeiterverbands vertraten die Belegschaft in den Verhandlungen mit der Spinnerei, die im Kontext der sich verschärfenden Textilkrise allerdings wenig fruchteten. Man könne der Belegschaft nicht entgegenkommen, sogar wenn man wollte, liess die Fabrikleitung im Namen des Wolf-Konzerns verlauten.

Die Sache landete zweimal vor dem kantonalen Einigungsamt. Dieses schlug zunächst vor, die 52-Stunden-Woche sowie den Schichtbetrieb beizubehalten, die Löhne in der Spinnerei um 10 Prozent zu erhöhen und der Arbeiter:innenschaft drei bis sechs bezahlte Ferientage zu gewähren. Zudem solle der Belegschaft durch die Vorarbeiter:innen eine nach «örtlichen Sitten und Gebräuchen entsprechende Behandlung» zukommen.

In der «früheren Firma» seien ihre Anliegen zumindest noch geprüft worden, während unter der neuen Leitung des Wolf-Konzerns sogleich mit Kündigung gedroht werde, gaben die Gewerkschaftsvertreter zu Protokoll. Mit Ausdrücken wie «Kuhschweizer», «Schweizerkuh» etc. lasse sich die schweizerische Arbeiter:innenschaft nicht begrüssen, liessen sie das Einigungsamt wissen. Obschon die Umgangsformen ein gewichtiges Problem darstellten und vor allem die weibliche Belegschaft davon betroffen war, finden sich kaum weitere Details dazu in den Gewerkschaftsprotokollen.

Ohnehin war es um die Protokollierdisziplin des Textilarbeiterverbands nicht zum Besten bestellt. Inhaltlich blieben die Schriften oft lückenhaft, und an einigen Versammlungen war das Protokollbuch offenbar gleich ganz in der Schublade geblieben. Schon im ersten Verbandsjahr wurde das Protokoll gerügt, es müsse der Auszug in Zukunft noch ins Reine übertragen werden. Der Aktuar räumte im Protokoll ein, dass sogar er selber es als schmerzlich empfinde, dieses so präsentieren zu müssen. 1921 schrieb der Aktuar über sich, dass «leider der Bisherige» wiedergewählt worden sei. Dabei hätte er sich zu gerne des Amtes entledigt und sei ohnehin kein Freund des Schreibens.

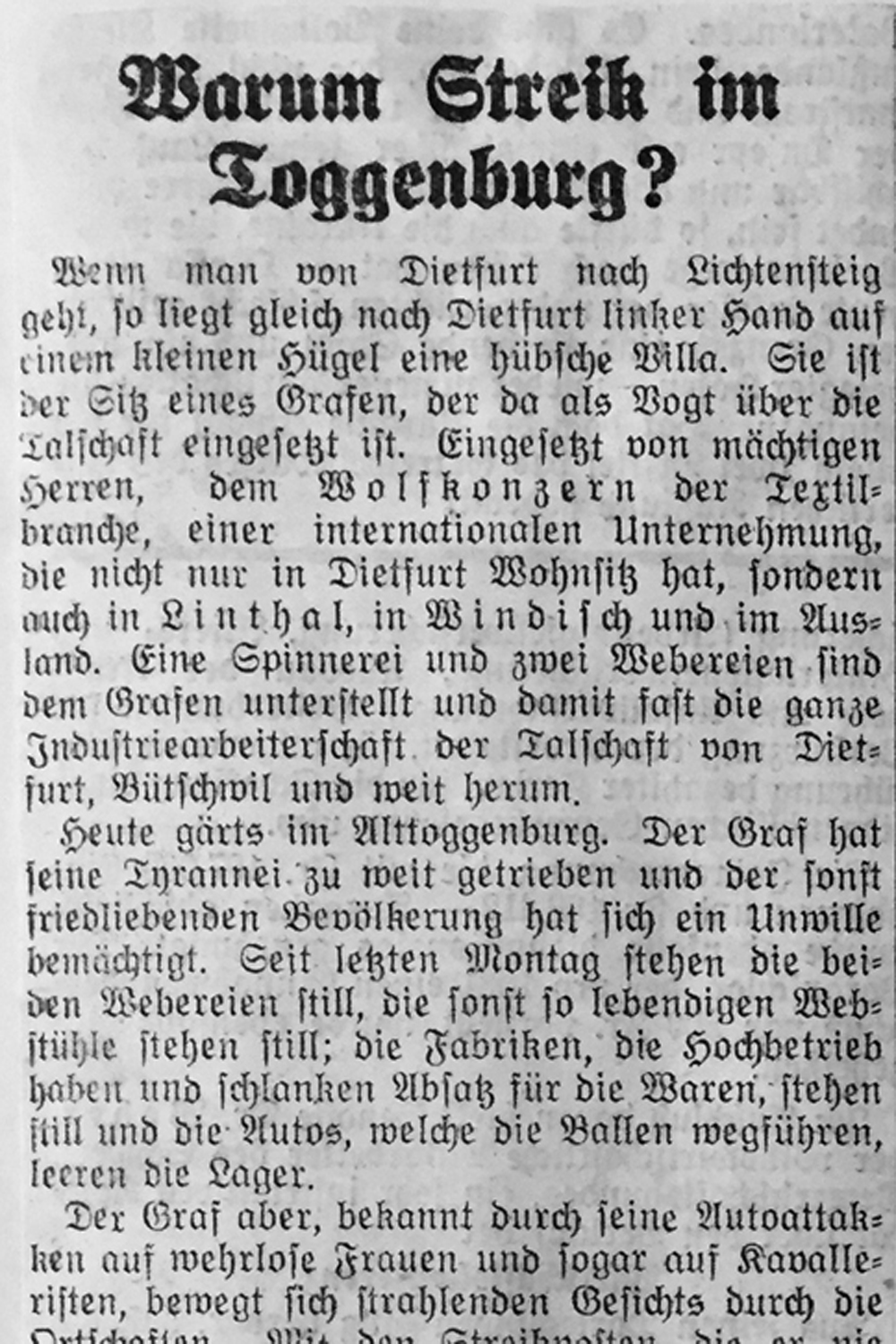

Streik gegen den «Graf»

Dass das Einigungsamt 1923 nur einen Drittel der Forderungen der Arbeiter:innenschaft übernahm, habe sie sich selber zuzuschreiben, meinte Jakob Senn, Präsident der Christlich-Sozialen, an der Versammlung Ende September, nachdem er den Einigungsvorschlag verlesen hatte. Diesmal waren nur noch 150 Personen ins «Schäfli» gekommen. Die Arbeiter:innenschaft habe zu spät an die eigene Zukunft gedacht, so Senn. Es war nicht das erste Mal, dass der gewerkschaftliche Zusammenhalt intern bemängelt wurde.

Die Direktoren, namentlich die «Herren Graf und Frey von Bütschwil», machten sich diese Unentschlossenheit zunutze; sie lehnten sämtliche Einigungsvorschläge rundweg ab und begründeten die tiefen Löhne mit dem schlechten Geschäftsgang. Die Gewerkschaften wollten allerdings am Vorschlag des Einigungsamtes festhalten, zumal sich mittlerweile sogar die Öffentlichkeit im Raum Bütschwil – damals eigentlich nicht unbedingt arbeiter:innenfreundlich gesinnt – hinter die Fabrikbelegschaft gestellt hatte.

Man wandte sich nun an Regierungsrat Albert Mächler, dem das Einigungsamt als Vorsteher des Polizei- und Militärdepartements unterstellt war. Der Freisinnige war für seine Sensibilität in sozialen Fragen bekannt, er hatte den kantonalen Sozialversicherungsfonds eingerichtet und galt als Vorkämpfer der AHV. Unter Mächlers Einfluss willigte die Firma in eine zweite Einigungsverhandlung ein, machte allerdings nur wenige Konzessionen. Ferien wurden zumindest für 1924 in Aussicht gestellt. Wartezeiten auf Materiallieferungen und «Stuhlstehenlassen» sollten neu mit 50 Prozent des ausgefallenen Lohns entschädigt werden. An den Löhnen änderte sich nichts.

Die Arbeiter:innenschaft beliess es dabei, auch wenn sie es als «eigenartig» erachtete, dass vergleichbare Betriebe des Wolf-Konzerns in anderen Regionen, etwa in St.Georgen oder im aargauischen Windisch, wesentlich höhere Löhne bezahlten. Die Gewerkschaften verbuchten die Verhandlungen 1923 zumindest als «moralischen Sieg». Weitere Lohnverhandlungen der Sengerei-Abteilung vor dem Einigungsamt verliefen 1927 ebenso im Sand.

SP-Regierungsrat Valentin Keel (1874-1945) vermittelte 1931 zwischen Arbeiter:innenschaft und Fabrikleitung.

Wenig später spitzte sich die Situation in Dietfurt und vor allem in Bütschwil zu. Kurz vor Weihnachten 1929 – wenige Wochen nachdem die New Yorker Börse crashte – hatte die Firma in der Weberei in Bütschwil die Akkordlöhne um durchschnittlich 30 Prozent gesenkt. Die Christlich-Sozialen waren deswegen ans Einigungsamt gelangt und erzielten auch einige Zugeständnisse seitens der Firmenleitung, die von der Firma allerdings nie umgesetzt wurden. Ende 1930 war es in der Sengerei – nicht zum ersten Mal – zu einer Gasvergiftung gekommen, der beinahe acht Personen zum Opfer gefallen wären. Gleichzeitig drängte die Firmenleitung auf weitere Lohnkürzungen und Rationalisierungsschritte, beispielsweise auf die Einführung des Gruppenentlöhnungssystems, womit auch weniger produktive Arbeiter:innen zu Höchstleistungen angetrieben werden sollten.

Am 10. Februar 1931 hörten sich SP-Regierungsrat Valentin Keel und der kantonale Fabrikinspektor im «Löwen» in Bütschwil die Klagen der Arbeiter:innenschaft an. Keel versprach, mögliche Verstösse gegen das Fabrikgesetz zur Anklage zu bringen, Fragen betreffend Lohnabbau, Mehrzuteilungen von Maschinen und zur geplanten Einführung des Gruppensystems seien aber Sache der Verbände.

Die Firmenleitung lehnte direkte Verhandlungen ab, weshalb man sich am 26. Februar erneut vor dem Einigungsamt in St.Gallen traf. Ein Gewerkschafter berichtete, Direktor Graf habe sich dabei äusserst frech aufgeführt und soll, von ihm auf das Fehlverhalten hingewiesen, den Saal verlassen haben. Als er kurz darauf zurückkehrte, habe er zumindest sein spöttisches Lächeln abgestellt. Allerdings verstieg Graf sich dann zur Behauptung, wie gut er es doch mit der Belegschaft meine und wie glücklich er sich schätze, weit und breit die höchsten Löhne auszuzahlen. Was offensichtlich und auch nach Ansichten des Einigungsamtes nicht stimmte. Die über fünfstündige Verhandlung blieb allerdings ergebnislos. Der Einigungsvorschlag wurde von der Firma teilweise und von der Arbeiter:innenschaft vollständig abgelehnt.

Heimmädchen als Streikbrecherinnen

Am Samstagmorgen des 7. März traten die Weber:innen in Bütschwil in den Streik. Immerhin kehrte das Direktorium so wieder an den Verhandlungstisch zurück, doch beharrte es weiterhin auf seinen Positionen. Eine Woche später, am 15. März, beschloss dann die gesamte Belegschaft, sich dem Streik anzuschliessen – mit Ausnahme der 62 Arbeiterinnen des Marienheims, die der Fabrikleitung direkt unterstellt waren.

Dass bald Wut über diesen Streikbruch entbrannte, gibt eine Idee davon, wie wenig sich die organisierte Arbeiter:innenschaft um die Zwangslage der Heimmädchen scherte. Die Streikenden wandten sich, so war im «Alttoggenburger» zu lesen, an den frisch geweihten St.Galler Bischof Alois Scheiwiler, einen Sozialreformer und Mitbegründer der christlich-sozialen Arbeiterbewegung in der Schweiz, der wiederum veranlasste, dass auch die Arbeiterinnen des Marienheims endlich die Arbeit niederlegten.

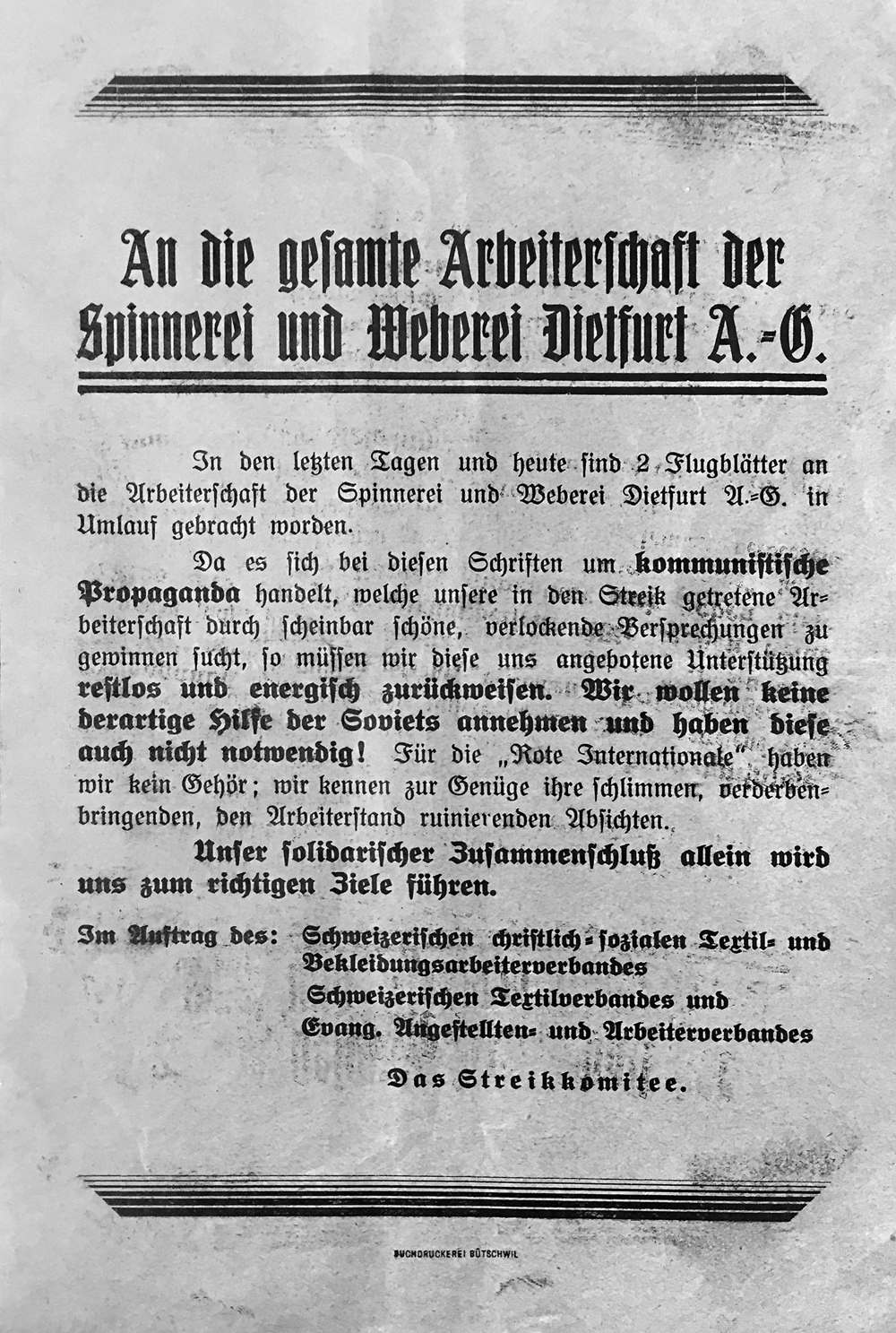

Kommunisten unerwünscht

Das Zentralkomitee der Internationalen Arbeiterhilfe Schweiz mit Sitz in Basel solidarisierte sich mit dem Streik und wollte in den Schulhäusern von Dietfurt und Bütschwil Verpflegungsstationen einrichten. Doch das Streikkomitee wehrte sich vehement dagegen mit einem Flugblatt (zum Vergrössern anklicken):

So stand nun die gesamte rund 800-köpfige Belegschaft in Dietfurt und Bütschwil im Streik und erfuhr breite öffentliche Zustimmung in der Region. «Abschaffung des Gruppensystems!» und «Schaffung eines Tarifvertrags mit menschenwürdigen Lohnansätzen!» lauteten die Parolen. Der Streik dauerte bis zum 11. April 1931.

Was im Detail ausgehandelt worden war, ist aus den Quellen nicht eindeutig ersichtlich. Offenbar wurde das Gruppensystem wieder abgeschafft und willigte die Fabrikleitung einem festen Lohntarif zu, auch wenn die Löhne insgesamt tief blieben. Wiederum war in den Führungsreihen der Gewerkschaften von einem «grossen moralischen Sieg» die Rede, wenn der Streik nun sofort beendet würde. Denn mit weiteren Zugeständnissen seitens der Firma sei bei fortgeführtem Kampf kaum noch zu rechnen. Allmählich setzte sich die Befürchtung durch, dass die Geschäftsleitung die Produktion etwa nach Rorschach oder Augsburg verlegen könnte.

Damit kehrte in der Spinnerei Dietfurt A.-G. zwar noch kein anhaltender Arbeitsfrieden ein. Jedoch kam es nie mehr zum Streik. Weiterhin wurde hart über Löhne und andere Fragen der Anstellungsbedingungen verhandelt. Die öffentlichkeitswirksame Arbeitsniederlegung schien die Verhandlungsbereitschaft der Firmenleitung aber nachhaltig verbessert zu haben. Mit der Aushandlung eines Gesamtarbeitsvertrag 1948 brechen die Gewerkschaftsprotokolle im Sozialarchiv ab.

Bemerkenswert bleibt doch die Tatsache, dass die Gewerkschaften sich kaum für die Belange der Arbeiterinnen im Marienheim zu interessieren schienen. Offenbar hatte die Solidarität der organisierten Arbeiter:innenschaft enge Grenzen und endete bei der Verbandsmitgliedschaft. Dabei lag es auf der Hand, dass es den zwangsinternierten Mädchen und jungen Frauen nie und nimmer gestattet worden wäre, sich einer der Gewerkschaften anzuschliessen. Möglicherweise galt das in etwas geringerem Mass für die jungen Italienerinnen, die zwar aus wirtschaftlicher Not und aufgrund falscher Versprechungen, aber immerhin aus freien Stücken den Weg nach Dietfurt gefunden hatten.

Quellen:

Schweizerisches Sozialarchiv, Zürich: Protokolle des Textilarbeiterverbands

Sektion Lichtensteig-Dietfurt 1919–1948; Akten des Einigungsamts Kanton St.Gallen; diverse Zeitungsberichte zum Streik 1931.

Johann Wellauer und Johannes Müller: Der Schweizerischen Armenerziehungs- Anstalten zweiter Theil enthaltend: Waisenhäuser, Rettungs- & industrielle Armenerziehungs-Anstalten. Schaffhausen 1878.

Ageng Winata: Arbeiterinnenheime im Kanton St.Gallen – Fabrikklöster der Textil- industrie. Lizentiatsarbeit an der Philosophischen Fakultät, Uni Zürich, Mai 2006.