Too big to jail

Die Schweiz ist ohne Geld nicht denkbar. Die Banken gehören so sehr zum heimatlichen Selbstverständnis wie Emmentaler, Rolex, Toblerone und Ricola. Doch divergieren die Selbstzuschreibungen und die Fremdwahrnehmung im Ausland teils enorm.

Gab sich die Schweiz schon zu Zeiten des jungen Bundesstaates ab Mitte des 19. Jahrhunderts gerne als humanistische Insel, die Menschen in Not Hilfe bot, wurde international davon gesprochen, dass die Alpenrepublik auf den Trümmern der Revolutionen, die Europa damals erschütterten und von denen die Schweiz verschont blieb, Banken errichtete.

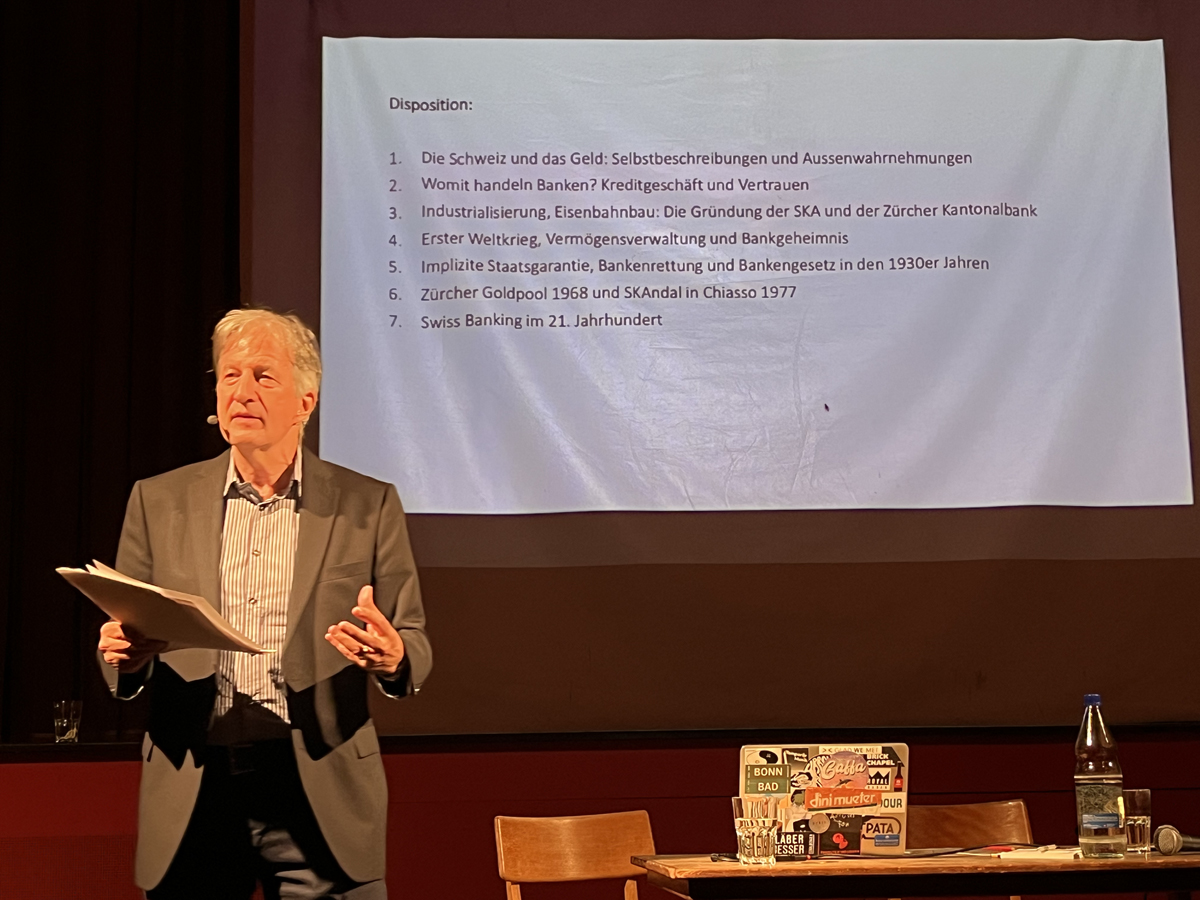

Jakob Tanner spricht am vergangenen Mittwoch in seinem Vortrag im St.Galler Palace von «Go-Betweens», also Geschäftsleuten, die verstärkt ab Ende des Ersten Weltkriegs elegant zwischen den rivalisierenden Grossmächten vermittelten und enorm vom Ruf der neutralen Schweiz profitierten. Weniger freundlich klang es Ende der 1960er-Jahren etwa beim britischen Aussenminister George Brown, der die Banker vom Paradeplatz mit Gnomen verglich.

Ein negatives Schweizerbild etablierte sich bereits im frühen 16. Jahrhundert, in der Hochblüte des Schweizer Soldwesens, als etwa Thomas Morus die Eidgenossen als unmoralische Mörder beschrieb, die für Geld alles taten, so Tanner. Im 18. Jahrhundert ging das Bonmot, wenn man einen Genfer Banker aus dem Fenster springen sehe, solle man es ihm gleichtun, denn es gebe dabei sicherlich Geld zu verdienen.

Im 19. Jahrhundert hat die Schweiz dann gemerkt, wie wichtig die Aussenwahrnehmung fürs Geschäft ist. Man hat das Bild der humanitären Schweiz als sicheren Hafen, als friedlichen Leuchtturm inmitten der revolutionären Stürme Europas, als Insel der Glückseligkeit nach aussen getragen und mit Alpenromantik untermalt.

Drastisch und in düsteren Farben gemalt hat Friedrich Dürrenmatt 1966 sein Banker-Sittengemälde Letzte Generalversammlung der Eidgenössischen Bankanstalt, das Tanner am Vortrag zeigt. Darauf ist ein verzweifeltes Bankmanagement zu sehen, das sich die Kugel gibt oder an Kronleuchtern erhängt.

Die Eidgenössische Bank – ohne «Anstalt» – war vor ihrer Übernahme durch die Schweizerische Bankgesellschaft SBG (heute UBS) 1945 eine der wichtigsten Geschäftsbanken der Schweiz. Der Dramatiker Dürrenmatt überzeichnete natürlich mit seiner Vorstellung der «schlimmstmöglichen Wendung» einer Geschichte, aber immerhin noch verknüpft mit dem Glauben an ein gewisses Verantwortungsbewusstsein, das die einst gescheiterten Geschäftsmänner auf dem Bild in so makabrer Weise an den Tag legen.

Bonus-Banking und die Erosion der kleinen Schweizer Wirtschaftselite

Ganz anders die heutigen grossen Geschäftsleute. Nach Joseph Stiglitz, Nobelpreisträger und ehemaliger Chefökonom der Weltbank, hat sich der Habitus des Investmentbankers ins gesamte Bankenwesen hineingefressen. «Zudem hat sich eine Kultur der Straflosigkeit etabliert», führt Jakob Tanner, emeritierter Geschichtsprofessor an der Uni Zürich und seinerzeit Mitglied der Bergier-Kommission, an seinem Vortrag über die Geschichte des Schweizer Finanzplatzes aus.

Dieser besteht nach Tanners Interpretation aber nicht nur aus den traditionellen Geldhäusern. Zum Finanzplatz müssten auch Versicherungsgesellschaften, Beratungsunternehmen, spezialisierte Rechtskanzleien aber auch Luxushotels, Kliniken, Privatschulen oder Kunstmärkte gezählt werden.

Längst geht es im Finanzgeschäft nicht mehr nur um simple Vermögensverwaltung, sondern um das Rundum-sorglos-Paket für ein angenehmes Leben in Reichtum, wo sich um alles gekümmert wird, von gepflegter Steueroptimierung bis zur Terminvereinbarung mit dem Hundefrisör für den Rassenwauwau. In der Schweiz bietet eine Armada an Geschäftsleuten und Berater:innen ihre Dienste feil, um der globalen Kundschaft den «rich lifestyle» zu erleichtern.

Humanitäre Schweiz: Manchmal hilft sie auch den Armen, vor allem ist sie aber ein sicherer Hafen für Steuerflüchtlinge.

Im Banking habe sich seit den 1990er-Jahren auch bei den Schweizer Geldinstituten das amerikanische Modell mit dem Boni-System und strukturierten Finanzprodukten (Hedgefonds etc.) durchgesetzt, so Tanner weiter. Von den Boni sollten künftig nicht mehr nur die Top-Manager, sondern alle Bankangestellten in irgend einer Form profitieren können.

Mit diesem Kulturwandel im Finanzwesen einher ging auch die Erosion der einstmals ziemlich überschaubaren Wirtschafts- und gleichzeitigen Politelite der Schweiz, die sich über Jahrzehnte die Jobs in den wichtigsten Verwaltungsräten und Firmendirektorien gegenseitig zugeschanzt hat. Das änderte sich gegen Ende des 20. Jahrhunderts radikal. Mit Ausnahme des Chemiesektors sind heute die wichtigsten Unternehmen nicht mehr in Händen von Schweizer Familien, sondern Teil globaler Konzernstrukturen.

Die Erfindung der Staatsgarantien

Die aktuelle Krise des Finanzplatzes Schweiz nun allein der neuen «Kultur» und externen Einflüssen in die Schuhe zu schieben, griffe aber zu kurz. Denn am Paradeplatz und an andern «systemrelevanten» Bankenplätzen haben sich fast ausnahmslos alle die Hände gerieben und nach Gewinnen gegiert, als sich neue, riskante, aber im Glücksfall hochprofitable Tätigkeitsfelder eröffneten. Denn alle wussten: Gehts schief, bürgt der Staat, respektive bürgen die Steuerzahlenden, und selber verabschiedet man sich per goldenen Fallschirm durch die Hintertür.

2011 titelte der amerikanische «International Herald Tribune» mit Blick auf die Folgen der Finanzkrise von 2008: «Hunderte von Billionen Verluste, aber keiner ging deswegen vor Gericht». Die amerikanische und die weltweite Öffentlichkeit fragten sich zurecht, warum eigentlich nie jemand für die riesigen Verluste und das Auslösen der globalen Finanzkrise haftbar gemacht wurde – bis heute nicht.

Während der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre musste der Bund erstmals aktiv eingreifen und Schweizer Banken retten, allerdings nur die Grossen. Zur gleichen Zeit hat sich auch international das unausgesprochene Versprechen einer impliziten Staatsgarantie zu verfestigen begonnen. Damit war der bankökonomische Fehlanreiz eingeführt und der Grundstein für das Aufkommen der Figur der Wölfe der Wall Street und der Bahnhofstrasse gelegt. Von nun an konnte man damit rechnen, dass Gewinne aus leichtsinnigen und hochriskanten Geschäften privat blieben, während Verluste vergesellschaftet wurden.

Dass bei grossen Verlusten kaum jemand vor ein Gericht gestellt wird, ist allerdings kein neues Phänomen. Schon Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Praxis in vielen Ländern Europas, Konkursiten in den Schuldenturm zu stecken, zurückgedrängt. Während bankrotte Arme weiterhin weggesperrt wurden, blieben die mächtigen Bankiers – Tanner spricht auch von «einflussreichen Geldmagiern» – im Konkursfall in der Regel straffrei. Ihre Verluste wurden als unglückliches Resultat unsichtbarer Marktkräfte oder – vor allem in der Schweiz beliebt – als eine Art Naturereignis interpretiert.

Zum Prinzip des «too big to fail» hat sich so das «too big to jail» gesellt. In den 1930er-Jahren habe, so Tanner, zwar wieder eine Phase eingesetzt, in der betrügerische Finanzjongleure wieder vermehrt vor Gericht gestellt wurden. Eine Wende setzte dann allerdings wieder in den 1980er-Jahren ein, als sich die Haltung durchsetzte, die Anleger:innen müssten schon selber darauf achten, wem sie ihr liebes Geld anvertrauen. So sei die Entkoppelung des Risikos von der Haftung zur Regel geworden.

Diese Kultur der Straflosigkeit gekoppelt mit den neuen amerikanischen Geschäftspraktiken und neuer Finanzprodukte, von denen bald nicht einmal mehr die Spezialist:innen wussten, wie sie eigentlich genau funktionierten, führte zur Situation, in der sich die Finanzwelt und mit ihr die unweigerlich für sie bürgende Öffentlichkeit heute befinden.

Eschers «Herrenbank» und die Demokratie

Die Geschichte der Banken sei im Grunde schon immer eine Geschichte der Banken-Runs und also der kleineren und grösseren Dramen gewesen. Im NZZ-Magazin erklärte Martin Wolf, Chefkommentator der «Financial Times», kürzlich, Banken seien Schönwetterkonstrukte, die nicht überleben können, «wenn es wirklich schlimm wird». Ihr Geschäftsmodell hängt im wesentlichen vom Vertrauen ab, das die Menschen in sie setzen. Ist das Vertrauen futsch, geht die Bank ein, weil alle Kunden ihre Gelder abheben möchten, diese aber niemals durch genügend Bareinlagen gedeckt sind.

Auch der Fall der CS ist die Geschichte eines Banken-Runs. «Die Geschichte der Kreditanstalt begann mit einer Vertrauensexplosion, und sie endete in einer Vertrauensimplosion», sagt Tanner. 1856 hatte der einflussreiche Zürcher Nationalrat Alfred Escher die Kreditanstalt zur Finanzierung des Baus der Schweizer Bahn gegründet. Die Schweiz hatte sich bei diesem wichtigen industriellen Entwicklungsschritt für eine private Finanzierung entschieden.

Doch das selbstherrliche «System Escher» und die Machtballung um seine Einzelperson gerieten in der Eidgenossenschaft bald in Kritik. In Zürich, Basel und auch in der Ostschweiz begannen sich demokratische Bewegungen zu formieren. Diese Bewegungen gründeten auch die Kantonalbanken, die die Kreditvergaben an die Landwirtschaft, das Kleingewerbe und Handwerker sicherstellten, welche durch das Grosskapital in Bedrängnis geraten waren. Politisch standen sich Bürokraten und Demokraten gegenüber, und finanzpolitisch die «Herrenbanken» und die «Volksbanken».

Heute zählt allerdings auch die Zürcher Kantonalbank zu den Big Four des Landes (nunmehr Big Three…), den Kultur-Wandel der 1990er-Jahre hat auch sie vollzogen. Und heute sagt Sergio Ermotti, Chef der neuen aus UBS und CS fusionierten «Monsterbank», man sei «too small to survive». Und das, obwohl die Bilanzsummen der beiden Häuser schon längst in keinerlei Verhältnis zur Grösse der Schweiz respektive deren Bruttoinlandsprodukt mehr stehen.

Post-CS: Wann kippt die Stimmung? Was erreicht die PUK?

Man könnte meinen, die Grossbanker kriegen den Hals nicht voll. Und wiederum sehen einige die Demokratie in Gefahr, wenn sich der Staat einerseits Sparpaket um Sparpaket auferlegt, die Gesundheitskosten auf die Bevölkerung abgewälzt werden, die Renten sinken – und auf der anderen Seite plötzlich hunderte Milliarden Franken bereitgestellt werden können, um die Risiken der neuen Superbank abzusichern.

Auf die Publikumsfrage danach, wie er die Stimmungslage in der Schweizer Bevölkerung einschätze, sagte Jakob Tanner, er spüre einerseits eine grosse Verunsicherung, denn die Schweiz gerät international zunehmend unter Druck. Die Steuerprivilegien, die sie den Reichen und den grossen Konzernen seit über 100 Jahren zur Verfügung stellt, geraten wieder vermehrt in die Kritik, und diese Kritik habe jetzt etwa bei den OECD-Mindeststeuern für Unternehmen oder bei der Suche nach russischen Oligarchengeldern der G7-Staaten eine neue Qualität erreicht. Komme hinzu, dass mit der Position der Schweiz im Ukrainekonflikt auch die heilige helvetische Kuh der Neutralität ins Wanken gerät. Aber gerade auf dieser – zumindest gern behaupteten – «Neutralität» fusste bisher das weltweite Vertrauen auf die Stabilität des Schweizer Finanzplatzes. Optimisten gehen allerdings davon aus, dass sich mit dem «kulturellen Kapital von Swissness auch heute noch Geld verdienen» lasse.

Auf der anderen Seite seien in der Bevölkerung aber auch gewisse Gewöhnungseffekte zu spüren. Man merkte es auch am Publikumsaufkommen im Palace, wo sich nicht mehr als zwei Dutzend Personen eingefunden haben, um einem der renommiertesten Historiker des Landes zuzuhören. Es fehlte auch die St.Galler Historiker:innenszene, mit Ausnahme von Stadtarchivarin Dorothee Guggenheim und Judith Grosse vom Frauenarchiv, die den Anlass moderierte. Ja nicht einmal Hans Fässler war da, obwohl er sich besonders gefreut haben dürfte, als Tanner anerkennend auf das Interview in der «Republik» zur Kontinuität der Kriminalität der Kreditanstalt und deren kolonialen Verstrickungen verwies. Vielleicht lags aber auch einfach am schönen Frühsommerwetter, dass die Leute am Mittwoch lieber draussen blieben.

In den 1980er-Jahren hat die Schweizer Stimmbevölkerung die von der SP lancierte sogenannte «Bankeninitiative» gegen den Missbrauch des Bankgeheimnisses in Bausch und Bogen verworfen. «Das war sozusagen die plebiszitäre Anerkennung des Geschäftsmodells Schweiz», so Tanner, der sich damals als nicht mehr ganz junger, aber stets politisch aktiver Student über eine noch deutlichere Plakatkampagne der Initiant:innen gefreut hätte. Gerade mal 27 Prozent sagten Ja.

Längst hätte man etwa um die skandalösen Verbindungen von Schweizer Geschäftsleuten mit dem rassistischen Apartheidsregime in Südafrika oder die in der Schweiz gebunkerten Privatvermögen etlicher Diktatoren und Despoten der Welt gewusst. Aber offenbar hatte die Sympathiekampagne der Kreditanstalt, die die Bankeninitiative massiv bekämpfte, ein paar Jahre zuvor verfangen. Mit der ikonischen Wintermütze, von der einige glaubten, sie habe aufgrund ihrer grossen Anzahl zur Verbreitung von Läusen geführt, und dem Sponsoring von Sportanlässen hatte sie das Image der SKA und des Bankenplatzes aufpoliert. Man mochte die Bank und schaute lieber nicht zu genau hin.

Und heute? Mag man vielleicht gar nicht mehr hinsehen. Die PUK (Parlamentarische Untersuchungskommission) zumindest sollte es tun, findet Tanner auf eine weitere Nachfrage aus dem Publikum. Die Stimmung in der Bevölkerung könne wohl erst kippen, wenn auch politisch etwas passiere. Dafür müssten in einem parlamentarischen Untersuchungsbericht allerdings auch die richtigen Forschungsfragen gestellt werden. «Einen schönen Bericht, der einfach wiederholt, was längst auf Wikipedia steht, braucht es nicht. Das ist schon auch gut, aber der Blick muss ausgeweitet werden.» Auch die UBS und das gesamte schweizerische Bankensystem müssten laut Tanner unter die Lupe genommen werden. Und ebenso die sogenannten Schattenbanken, also die ausgelagerten, nicht an den Börsen tätigen Tochtergesellschaften der Grossbanken.

Keine leichte Aufgabe, angesichts der Tatsache, dass gerade jene Kreise in der PUK übervertreten sind, die sich seit je her für liberale Gesetze und möglichst wenig Regulierungen für die Finanzbranche stark machten.

Einige Hauptargumente seines Vortrags im Palace hat Historiker Jakob Tanner kürzlich bereits in einem Beitrag für das Online-Magazin «Geschichte der Gegenwart» entwickelt. Dort finden sich auch weiterführende Links zum Thema.