«Putputput, kommt zu Daddy*mommy!»

«Ich schreibe nicht nur über dich, weil ich nicht anders kann; ich schreibe über dich, weil ich ganz sicher bin, dass es die besten Texte ergibt, die ich im Moment schreiben kann. Das ist für mich der effizienteste Weg, um die Karriereleiter hinaufzuklettern. Die Literatur ist – abgesehen davon, dass sie ein bürgerlicher Zweig der Kunst ist – eines der wenigen kapitalistischen Spiele, bei denen meine Überempfindlichkeit und meine Angst nützlich sind. (…) Ich benutze dich, um aus der schlammigen Klasse herauszuschwimmen, in die ich hineingeboren wurde, um ans Ufer zu schwimmen. An ein Ufer.»

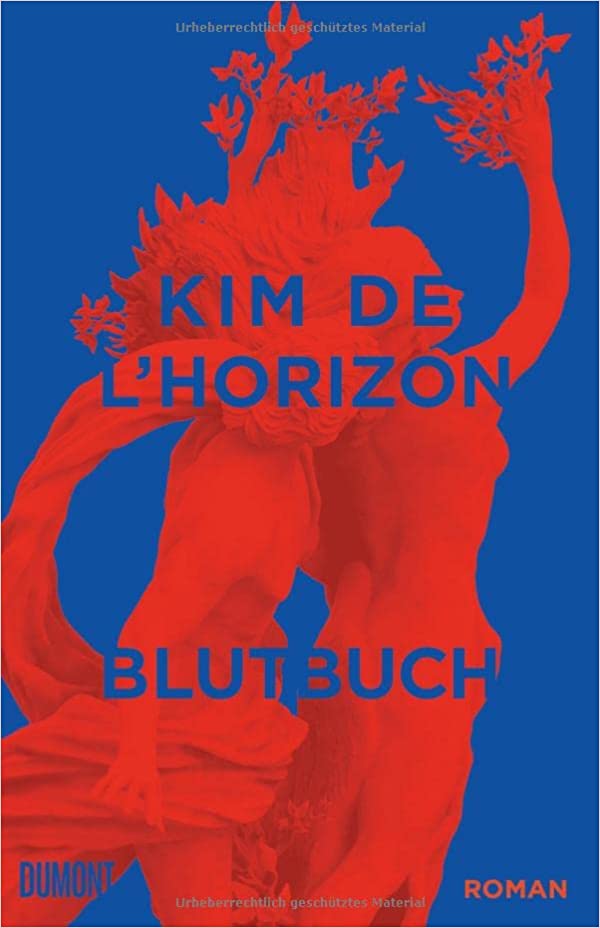

Über 300 Seiten lang denkt man, bei diesem Buch geht es um Heilung, Ich-Werdung, Verflüssigung, um die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, Klasse, dem Patriarchat, der Familiengeschichte, Demenz. Und dann das. Wobei… an diese rüde Ehrlichkeit, an die stete Überraschung und stellenweise Überforderung sollte man sich eigentlich längst gewöhnt haben während der Lektüre. Im Nachhinein lesen sich diese Sätze prophetisch: Kim de l’Horizon hat mit dem autofiktionalen Roman Blutbuch den diesjährigen Deutschen Literaturpreis gewonnen. Der Schweizerische, für den das Buch ebenfalls nominiert ist, wird am 20. November verliehen.

Verdient. Das Buch hebt sich in Vielem ab vom «bürgerlichen Zweig» der Literatur und ragt definitiv hervor, treibt schillernde Blüten. Ich habe mehreren Personen versucht, in drei Sätzen zu erklären, was das Blutbuch für ein Buch ist, normalerweise hilft das beim Über-Etwas-Schreiben, beim Runterbrechen. Bin aber jedes Mal gescheitert. Das Buch ist ein einziger Rausch, tendenziell unbeschreiblich, nicht ein Buch, sondern ein Vielbuch, ein überlaufendes Gemisch aus Stilen und Themen, roh und unfertig, im besten Sinn, aber auch präzis und zart. Und weit mehr als nur ein Ich-Roman.

Vom «Wenwolf» zum flüssigen Wesen

Die non-binäre Erzählfigur, sie heisst ebenfalls Kim, wächst in einem Berner Kaff auf, wo «Laternen gelbe Stücke aus der Nacht fressen» und «aus den Einfamilienhäusern das Familienleben fällt», zieht dann Ende der Nullerjahre nach Zürich. Verwandelt sich da von einem «small-town-baby» in einen durchtrainierten «Werwolf, ein Wenwolf, ein Wen- fickeichheute-Wuff, geile Herde süsser Ärschchen-Schäfchen, passt ihr nicht auf, so beiss ich euch auf, Putputput, kommt zu Daddy*mommy». Kim will eine «zu Tode ästhetisierte Dolce-Gabbana-Tom-of-Finland-Schwuchtel» sein, merkt aber bald, dass diese schwule Subkultur «keine Subversion war» und «keine Frauen und nichts Weibliches duldete». Dann kommt der Breakdown.

«Ich war ja auch tatsächlich nie schwul», schreibt Kim, «weil Schwulsein geht ja nur, wenn mensch daran glaubt, dass es zwei Geschlechter gibt und dass mensch auf dasselbe Geschlecht steht; und dieses Schauermärchen von bloss zwei Geschlechtern, von zwei unschmelzbaren Gletschern, die genau das Gegenteil voneinander seien, das erzähle ich nicht weiter. Ohne mich, ihr Bäcker des Bestehenden.»

Im «Binaritäts-Faschismus der Körpersprachen» sprechen Kims Glieder «ein Kauderwelsch, ein zerkautes Elfisch, ein zerbroken Dringlisch, ein in Wirrnis hin und her torkelndes Dazwischen und Damit». Nachdruck verleiht Kim solchen Abrechnungen mit der Binarität (und vielen weiteren grossartigen, wütenden, wahren und weisen Ansagen über «den Körper»!) unter anderem mit den Kapiteln vorangestellten Zitaten queerer Ikonen wie Paul B. Preciado und Alok Vaid-Menon.

Dass Kim non-binär, also weder Frau noch Mann, sondern mal eher so und mal eher so und irgendwie alles gleichzeitig ist – soll/darf man das überhaupt in Worte fassen, wenn man nicht Kim ist? –, wird Kim früh klar. «Das Kind» hadert schon früh mit dem Geschlecht, kann und will sich nicht entscheiden.

Kim schreibt nur in der Dritten Person von sich als Kind: Wie «das Kind» in Vaters Schuhe schlüpft, Mutters Schminke studiert, Körpersprachen imitiert. Wie das Kind mit einem Monster, das seine eigene Haut ist, unter der Bettdecke liegt. Wie das Kind den breitbeinig-machoiden «Sportsitz» übt. Und wie es im Garten Zuflucht vor der geschlechtlichen Endgültigkeit sucht, zwischen den Himbeersträuchern und unter der Blutbuche, von der das Buch seinen Namen hat und um die herum Kim die Geschichte webt.

Auf Grossmeers Spuren

Um all das geht es aber gar nicht. Oder nicht nur. Eigentlich geht es um Kims Grossmutter, die «Grossmeer». Und auch um die Mutter, die «Meer». Und um das Erbe aller Meeren vor ihnen, eingeberndeutscht vom französischen Mère, aber auch für das (Sprach-)Meer stehend, in dem Kim mal schwimmt und mal zu ertrinken droht. Ihnen ist das Blutbuch gewidmet.

Die Meer ist Coiffeuse und manchmal «Eishexe», die Grossmeer liebt Geranien und Himbeeren, Weltreisen und ihre unzähligen «Truckli», die sie von da mitbringt, die aber alle leer sind. Als die Grossmeer an Demenz erkrankt, beginnt Kim das Verhältnis zu ihr aufzuarbeiten, Erinnerungen freizuschaufeln, ihr und so auch sich selbst auf die Schliche zu kommen.

Suchend beginnt der Roman, mit märchen-, manchmal alptraumhaften Beschreibungen von Grossmeers Zähnen, Grossmeers Fotzelschnitten, Grossmeers Orten, Stoffen, Truckli oder ihren Händen, die wie «haarlose Mäuse» sind: «Ich erinnere mich daran, dass Grossmeers Hände in mich hineinfassten. In meiner Erinnerung sind Grossmeers Hände so allein mit sich; die eine greift ständig nach der anderen, und dann krallt sich die andere die eine, sie suchen ununterbrochen, suchen etwas zum Halten, packen meine Kinderbeine und Kinderarme und streicheln sie unbarmherzig. Ich erinnere mich nicht an meine Kinderbeine und Kinderarme, ich erinnere mich nur an das Gefühl einer grossen Rauheit und an das Wissen, dass ich hinhalten muss, dass Grossmeer das braucht.»

Ja, am Schluss wird ein Familiengeheimnis gelüftet. Aber auch darum geht es nicht. Oder nicht nur. Auf dem Weg dahin geht es auch um die kleinbürgerliche Natur, um einen misogynen Nazi-Gartenfreund, um Zaubertränke, Rituale und der Hexerei oder «Unzucht» bezichtigte Frauen, um wundgefickte Ärsche, fragile Zustände, Distinktion mittels Bourdieu oder Butler und um die Reflexion der eigenen Privilegien. Und um Kims Freund:innen Dina und Mo, diese Lichtblicke.

Eigentlich geht es im Blutbuch aber um Sprache, ums Schreiben. Darum, einen Ausdruck für das Unsägliche zu finden, mit der Leere umzugehen, aus dem «Sprachmeer» (und der Klasse) herauszuschwimmen. «Vielleicht ist dieser ganze Text, die ganze Schreibbewegung ein Platzhalter, das Erschaffen eines Ortes, an dem diese Leere endlich einen Raum bekommt», schreibt Kim. «Kein Text, sondern ein Platz, auf dem steht: ‹Hier ist etwas, das sich nicht sagen lässt.› Was nicht dasselbe ist wie schweigen. Wir brauchen Sätze, um von unseren Traumata nicht sprechen zu können.»

Kims «écriture fluide»

Auf das Schreibhandwerk versteht sich Kim de l’Horizon nämlich ausserordentlich gut. (Dem Bildungsbürger:innentum zuliebe: Kim, *1992 in Ostermundigen, hat Germanistik und Film- und Theaterwissenschaften studiert, später am Bieler Literaturinstitut und an der ZhdK weitergemacht. Kim de l’Horizon ist das Anagramm des Geburtsnamens.) Das Buch ist quasi ein Livestream, mittels dem man Kim beim Nachdenken, Recherchieren, Wüten, Erinnern, Verzweifeln oder Flüchten zulesen kann. Und sich – zumindest als Teil derselben Generation – da und dort wiederfindet. Rinnsale, die zu einem Strom zusammenfliessen, aber doch Rinnsale bleiben. Kim selber nennt es «écriture fluide».

Lesung und Gespräch mit den Nominierten des Schweizer Buchpreises 2022:

10. November, 19 Uhr, Kunstmuseum St.Gallen,

Jedes der fünf Kapitel im Blutbuch hat seine Sprache, seinen eigenen Sound. «Das Kind» spricht in kurzen Sätzen, assoziiert wilde, ungeheuerliche Bilder. Manchmal reimt es. Die Suche nach der Blutbuche ist akribisch, aber ebenso wütend und getrieben geschrieben, schweift immer wieder ab, ist manchmal ein schier endloser, nur durch Kommas getrennter Stream of Consciousness, dann wieder eine akribische Recherche mit Fussnoten etc. pp. Die Suche nach Rosmarie (der schönen Rosmaire!) wiederum ist eine Mischung aus Briefen und tagebuchartigen, reportagigen Elementen, ergänzt mit Lebensläufen früherer Meere, Kims Vorfahrinnen. Und zugleich eine Liebeserklärung an Kims Meer.

Und dann das fünfte Kapitel. Die Befreiung aus dem Sprachmeer. «I am still scared of you, Grandma, scared of what you will do when your read all of this», schreibt Kim. «Which is why I am writing these letters in English, the language I taught myself by reading Harry Potter and watching Lord of the Rings as a teenager, the language of my sex-dates, the language that has other eyes than my mother tongue, the language which I did not inherit your eyes and your mothers’ and your mother’s mothers’ eyes, the language which I don’t feel watched, the language that feels like a space of my own, no matter how incorrect, the language that you don’t really understand.»

Intersektionalität is Key

Aber darum geht es wohl auch nicht. Oder nicht nur. Nach über 8000 Zeichen kann ich noch immer nicht wirklich sagen, was das für ein Buch ist und worum es eigentlich geht, (auch wenn es mittlerweile genügend Interpretationen von literatur-savanten Leuten gibt). Nur dass es mich abholt, so überladen und pathetisch es stellenweise auch ist.

Für viele Menschen der sogenannten Mehrheitsgesellschaft ist das Blutbuch vielleicht nur ein preisgekrönter Ich-Roman, im besten Fall ein Bildungsroman, etwas, mit dem man sich im biederen Literaturbetrieb nebenbei als zeitgenössisch profilieren kann. Doch als queere Person meine ich, Kim nachfühlen zu können, mich im Blutbuch wiederzufinden, ein Kapitel meines eigenen Lebens darin zu lesen. Ich wollte es geniessen, nicht in einem Schnorz durchlesen.

Kim de l’Horizon hat über zehn Jahre am Blutbuch gearbeitet. Statt einer Ansprache sang Kim bei der Verleihung des Deutschen Buchpreises im Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse Nightcall von Kavinsky: «I’m gonna tell you something you don‘t want to hear / I’m gonna show you where it‘s dark, but have no fear / There‘s something inside you, It’s hard to explain / They‘re talking about you, boy, but you’re still the same.» Die Gesichter im Publikum waren zum Teil sichtlich irritiert, vor allem, als Kim sich dann auf der Bühne auch noch die Haare rasiert hat – aus Solidarität mit den Frauen im Iran.

Vielleicht ist es das, worum es im Buch auch geht: Intersektionalität is Key. Menschen, die aufgrund ihres Körpers oder ihrer Identität unterdrückt werden, machen alle dieselben bzw. ähnliche Erfahrungen, egal welches Geschlecht oder welche Herkunft sie haben. Müssen diese Erfahrungen machen. Leider. Kim de l’Horizon arbeitet das präzis und sprachlich furios heraus, hält der Gesellschaft den Spiegel vor und überfordert sie damit auch – was wichtig und tragisch zugleich ist.